Desde que empezó el encierro, Josefina decidió apagar la alarma de su celular. El sonido monótono del pitido digital que la arrastró fuera de su cama y hacia la ducha de lunes a viernes para ir a trabajar, fue reemplazado casi de inmediato en su hipotálamo por esa voz cancina aparecida entre sueños, profunda y anacrónica: “Llama a tu abuela”.

Por un segundo se siente casi -casi- igual de bien como el despertar de cumpleaños, hasta sus 36: a las seis de la mañana de cada 6 de octubre. Sonaba con puntualidad suiza su teléfono con la ola de esa voz que ya no existe, salvo en su cabeza.

Despierta recordándolo con un suspiro atravesado, la inundan unas ganas enormes de volver a acurrucarse en esa cama gigante y siempre tibia que olía tan rico. Esa planicie alta con huellas de migas de pan tostado, libros, hojas de diarios y revistas, con sobredosis de cojines y almohadas mullidas que ha tratado de replicar tantas veces en su catre de adulta con magro resultado.

Josefina recuerda que cuando tenía cinco años ronroneaba como gato y jugaba a serlo hasta que se quedaba dormida profundamente, aovillada en la parte baja de las sábanas como si se hubiera devuelto a la tibieza placentaria.

“Llámala, Misifúz”, le susurra la voz del abuelo muerto tal y como lo hizo tantas veces estando vivo, en las tertulias coloquiales al inicio de los almuerzos compartidos en el casino del Club donde con sus manitos pecosas untaba el pan con mantequilla y humedecía sus bigotes con jugo de tomate especiado.

Le ha hablado a su abuelo de manera imaginaria este mes más que en los últimos cinco años, está segura. Monologa con ese interlocutor vacuo todas las noches desde el susto, antes de que el coronavirus la encerrara en su departamento de ejecutiva independiente en Vitacura con apenas la compañía del Sorry, un hurón regordete regalo de un ex odioso y medio emo que se negó a ser arrancado de cuajo de la vida de la mujer y como último recurso llegó con el bicharraco adornado con un rosetón lila amarrado flojamente al cogote y con un papelito que decía precisamente eso, “sorry”.

Si el poco avispado sujeto la hubiese conocido un poquito, sabría que ella es una mujer de gatos, no de hurones; trató de buscarle hogar por un par de meses pero en el camino se terminó encariñando con la mascota que dormía casi todo el día y que disfrutaba quitándole calcetines y pañuelitos desechables para guardarlo todo meticulosamente detrás del sofá. El Sorry llegó cinco meses antes de que se muriera el viejo, por eso tal vez decidió quedárselo: es que el bichito le hacía mucha gracia a sus abuelos.

Josefina suspira mientras hurga entre los cojines hasta encontrar el celular. Sabe que no conseguirá nada, que no habrá respuesta posible y la impotencia se le acomoda entre el pecho y la garganta. El Sorry sale de su escondite y se acurruca sobre el regazo; la mujer marca el fono del asilo y le pide a la enfermera que la ponga en altavoz “¡Nonita, soy la Misifúz! Estamos en cuarentena, viejita, y por eso no hemos podido ir a verte, pero todos te recordamos tanto… ¡En cuanto pase todo esto vamos a aparecer en patota por allá, te lo prometo!”. Al otro lado, una ancianita prisionera de su cuerpo tras el accidente vascular, escondida tras la barrera de un lenguaje olvidado, acaricia el aire con los ojitos llorosos al escuchar la voz de la nieta mandándole besitos.

Sobre la autora

Eva Débia Oyarzún (1978) es periodista y Máster en Comunicación y Educación. Autora de Poemario capital (2014), Retazos (2016), Tránsitos urbanos (2018) e Insolentes, historias femeninas desde lo políticamente incorrecto (2019). Ha desarrollando su carrera esencialmente en torno a la cultura, los medios de comunicación, las asesorías y las ONG’s. Actualmente es docente en Universidad de Las Américas, y realiza talleres creativos literarios online.

Eva.debia@gmail.com

Instagram: @mallenchu

Te puede interesar

Belsport inaugura su primera tienda Flagship en Mallplaza Vespucio

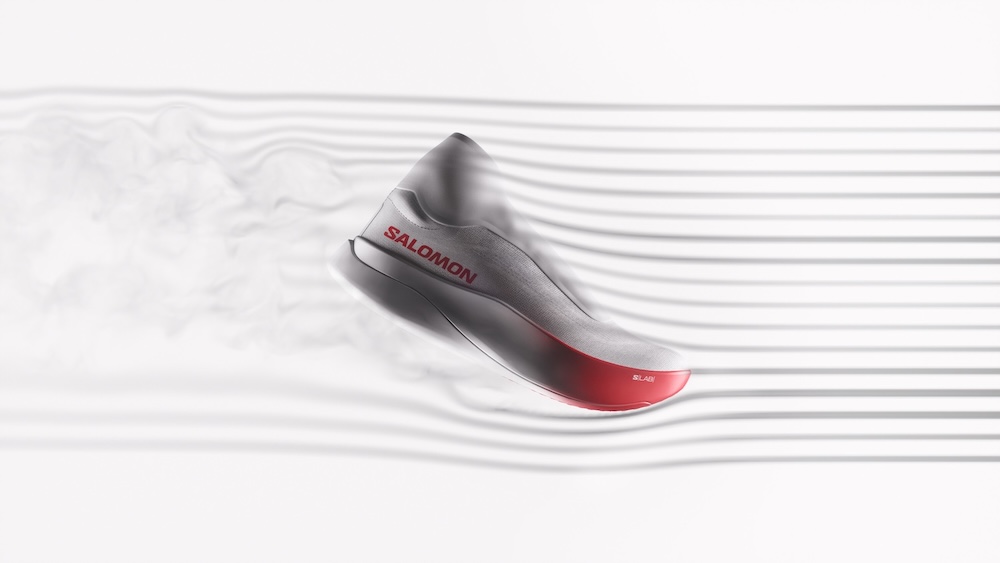

La nueva S/LAB Phantasm 3 lleva la aerodinámica al running de ruta

La transformación física de Emma Bunton, la Baby Spice, a los 50 años gracias a este entrenamiento

Level Up: Este mes probamos Becycle

Por qué no te duele el cuerpo después un entrenamiento intenso (y por qué también está bien)