La pandemia hipnotizó a todos los imbéciles, comenzando por las mujeres, pensó Benjamín cuando las escuchó taconear en los pasillos. La gerencia había adelantado la salida a las tres en punto. Parecen desesperadas por irse. Días atrás les habían tomado el examen, un cliente que nadie recordaba se había contagiado, y las exageradas mujercitas habían llamado al ministerio. Pero los resultados ya poco importaban, la ley los obligaba a hacer la cuarentena.

Dios, dos semanas encerrado en casa con Natalia y los críos, se dijo Benjamín, como meditando. Enfundadas en las faldas azules y las ridículas blusas a lunares del uniforme, que no a todas las administrativas les sentaba bien, las vio moverse de aquí para allá, cerrando cajones y metiendo porquerías en la cartera. Por unos segundos fantaseó con reunirlas en una oficina y despedirlas. A todas. Bocas apretadas, ojos inmensos, pestañas inmóviles. Se vio imponente tras el escritorio, mirándolas enmudecer.

Camino al estacionamiento esquivó al ejército de frustrados cirujanos que, munidos con mascarillas y guantes de látex, desde el inicio de la pandemia recorría el centro de Santiago. Manejó sin apuro. Catorce días con Natalia y los niños, y la televisión vomitando mentiras. Insoportable.

Apenas entró al condominio y aminoró la marcha, un vecino en bicicleta lo escoltó los últimos metros. Imaginó que quería decirle algo cuando, por el espejo retrovisor, lo vio levantar un brazo, pero el portón se cerró y no alcanzó a responder el saludo.

Ya en casa, apagó el motor, se bajó y activó la alarma, todo en piloto automático. Cuando regresó del trance, en el que se hacen las cosas aprendidas de memoria, se encontró de pie mirando los maceteros. El virus había alcanzado a las plantas. Apenas pasara la pandemia las arrancarían de cuajo y comprarían plantas nuevas. Se vio con Natalia y los niños recorriendo, felices, un vivero.

No escuchó voces ni ruidos. Tocó el timbre. Finalmente sacó el llavero y abrió. El silencio le succionó los zapatos, entonces lo recordó. «Un día meteré ropa en una maleta, tomaré a los niños y me iré a la mierda». Se quedó quieto, como esperando la escena de la fiesta sorpresa, pero allí no había amigos escondidos, solo él, y la casa ordenada como tanto le gustaba. Cerró la puerta y se arrastró por el pasillo. El tiempo adquirió una textura viscosa. En el trayecto entró al baño de visitas. Nada. Nadie. Empujó suave la puerta entreabierta del dormitorio. No vio las cremas en el velador. En un estante vacío del clóset encontró una pequeña etiqueta de ropa. Sentado en la cama, la examinó como un filatelista. Un cosquilleo a la altura de la nuca creció hasta hervir en las mejillas. «Hi-ja-de-pu-ta». Él solo exigía sus derechos. Para eso se había casado. Pero ella, ella se lo buscaba, sacándolo de sus casillas, una y otra vez. La vio, el viernes anterior, encogida en el sofá, balbuceando excusas. Había sido apenas un manotazo.

La rabia lo afiebró. Para cuando una hora después Natalia lo llamó al celular, tenía el cuerpo agarrotado. Ella le explicó que por error la habían contactado para darle el resultado del examen. Benjamín la escuchó decir que era una pena, justo él, que lo sentía mucho, pero que la salud de los niños estaba primero, y mientras ella seguía parloteando, hablando de cifras y de cuerpos que respondían mejor al virus, él siguió inmóvil, con la garganta cerrada, sintiendo como un miedo, insoportable, comenzaba a triturarle lentamente los pulmones.

Maivo Suárez. Ha publicado el libro de cuentos Lo que no bailamos, Entre dos casas, y Sara, su primera novela. Vive en Barrio Yungay, Santiago, donde escribe y hace talleres. (maivosuarez@gmail.com)

Te puede interesar

Belsport inaugura su primera tienda Flagship en Mallplaza Vespucio

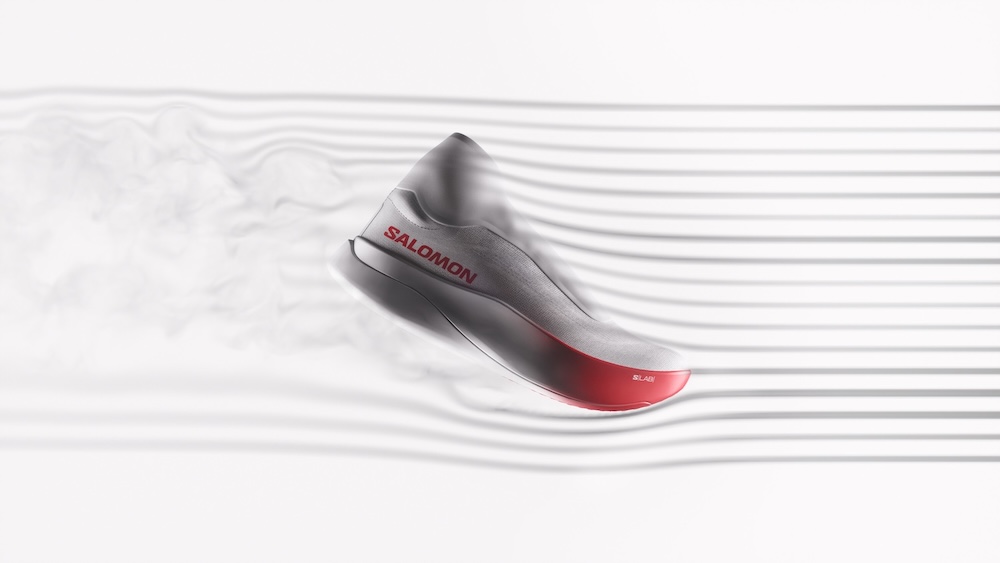

La nueva S/LAB Phantasm 3 lleva la aerodinámica al running de ruta

La transformación física de Emma Bunton, la Baby Spice, a los 50 años gracias a este entrenamiento

Level Up: Este mes probamos Becycle

Por qué no te duele el cuerpo después un entrenamiento intenso (y por qué también está bien)